一个人的夜巡

荷兰的画家中,我对三位印象比较深:伦勃朗,梵高,还有蒙德里安。这三位大概也可以代表古典、印象、抽象三种不同时期风格。虽然文艺复兴的鲁本斯也是荷兰人,但总觉得该把他归为意大利那帮“卖肉”的画家一类,少了点荷兰的小情怀。

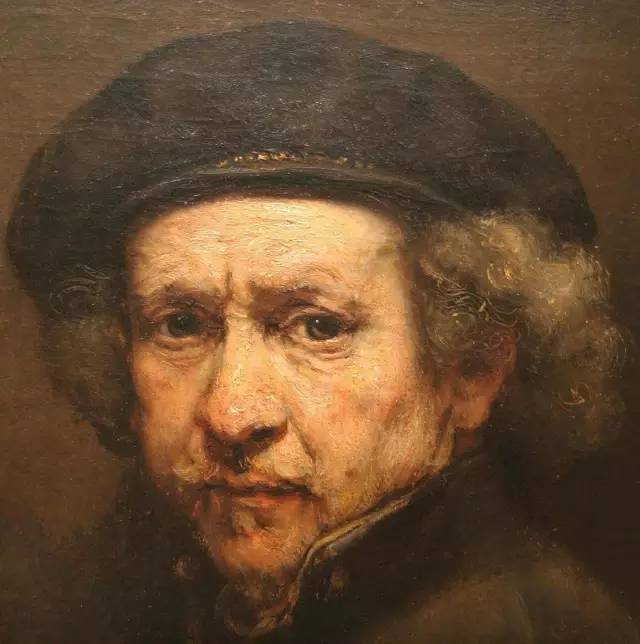

对伦勃朗的敬仰是因梵高而起的。翻起梵高画册,早期的不少作品前面都写着“临伦勃朗”,也才了解到除了米勒之外的另一位影响者。而且他们也同是自画像的大神。

说到伦勃朗,即使是放在向来以命运多舛为买点的绘画界,仍可以轻松地挺进前三并有望夺魁。而他的一生以 1642 年为分水岭,享受半生,受苦半生。

在年少成名的美好前半生中,作为一名成功的画匠,伦勃朗在 18 岁就有了自己的工作室。除此之外,应接不暇的订单,价值万余的豪宅,身为望族美女的娇妻,一切都很富余。

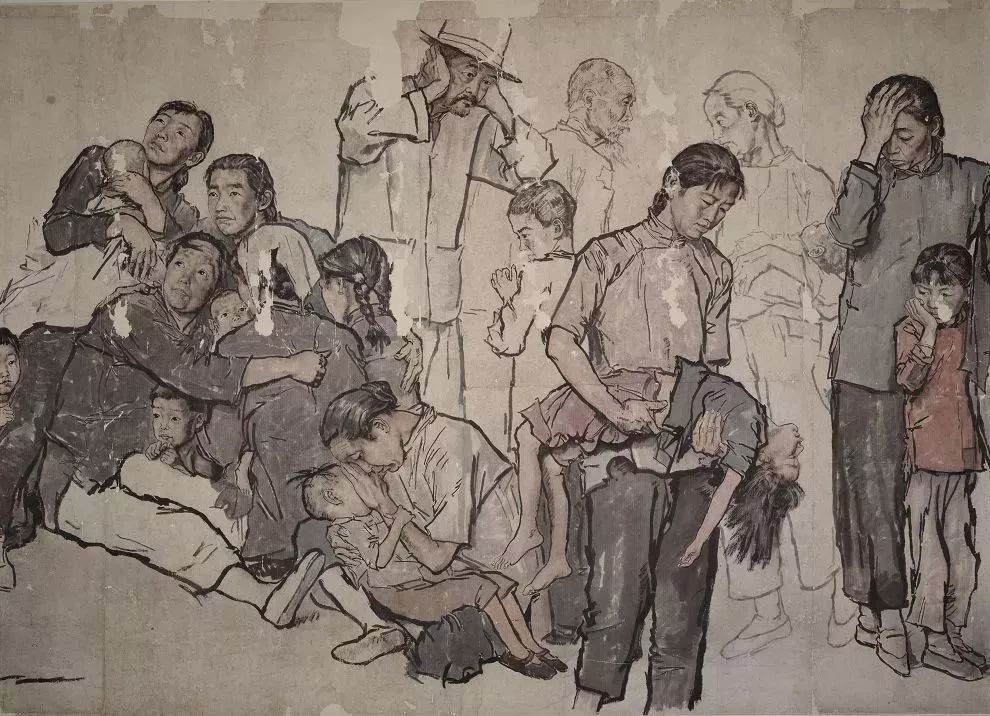

然后,到了 1642 年,原本应该是为伦勃朗的成功更进一层的一个订单,却变成了将他打落深渊的利器。就是这幅《夜巡》,造就了今天被大众顶礼膜拜的大师伦勃朗,却也使当时的尼德兰画匠伦勃朗,走上了受苦的后半生。

他倍受嘲讽,无人认同,穷困潦倒,为不同的女人经历不同的痛苦,渐失亲人,孤独的活到最后。

还好,伦勃朗是一个单纯的男人。他的痛苦来源于此,他的幸福也定要从中如泉水般细细涌出。作为一个单线条思考问题的画家,尽管他也希望获得世俗的成功,但失败亦不是要死要活的大事。只要还可以画画,他就会得到救赎。

从伦勃朗流传于世的 100 多幅自画像来看,短暂的得意和长久的失意,在他不同时期的自画像中,都能够一目了然。身形、面容、眼神都随之境遇的跌宕起伏发生了变化,而唯一不变的,是从最黑暗的底色与背景中映衬出的光。

可能到最后,他已经从画中得道了:不必与世界对抗,也不必与世界和解,是日巡也好,是夜巡也好罢,终究是画自己的画,面对自己的心。伦勃朗给人的印象,就是他只想安静的做一个单纯画画的男子而已。

如果不是死后多年才得以正名,伦勃朗完全可以成为一代人的男神,“你经历的苦终将照亮你前行的路”、“苦难成就了我”、“愿你被世界温柔相待”,这些都是不错的个人传记书名备选。

所以,以己之心试想 1642 年的伦勃朗,如果有机会选择,不知道他会走向哪里?是迎合当时的社会,做一位有市场的工匠,赢得生前钱财与美人;还是继续当一个单纯的画家,却不被理解,变得终日为债务所累,直到死后几百年才被世人认可?

个人的命运和时代的车轮不能猜测也不能重来,所以,我们现在知道的是,伦勃朗单纯的做着一个人的“夜巡”。而我们,即使是在白天,也恨不得锦衣而行。这是一个时代与另一个时代的差别吧。

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号