故人入曲琴入心

一向觉得,成公亮先生就是徐上瀛所言的“涵养之士”,淡泊宁静,心无尘翳。你听他的琴,清静极了,即便是大中午,也令人恍如置身夜半时分。

那些伴随轻柔呼吸婉转流淌的音符,圆润、饱满、贞静宏远,虽然转瞬即逝,却都拥有自己独特的个性。它们如此鲜活,又如此安然,而它们唯一的去处,就是听者的心。

而在成先生众多的琴曲中,最能打动我的当数《忆故人》。每次听,内心总会无端端地生出一种疼痛感。

先生指下演绎的这种思念,不是因为“十年生死两茫茫”而痛到骨髓的思念,而是“我”明知你还活在这个世上,却再也不能和你面对面互诉衷肠的惆怅。这样的生离,因为不曾彻底地绝望,而比死别更多了几分牵肠挂肚。

正是这样,在成先生的琴里,我听到的不仅仅只有技法上的娴熟,还有其他的一些东西,一些说不清道不明的东西,一种难以言说的味道。

说到成公亮,人们往往会称之为古琴演奏家。然而,如果从中国传统的眼光来看,这样的称呼似乎又不正确。

因为古代的琴弦是用蚕丝做的,弹起来细微得象呢喃细语。你可以来听琴,但决不是为了你而演奏。琴是弹给自己和大自然听的,即使有第三个听众,也必须是自己和大自然的朋友,叫做“知音”。

上古之时有个叫伯牙的人弹得一手好琴,另一个叫钟子期的人能够从琴音里,听出“高山”和“流水”的意思来。后来,伯牙把琴毁了,发誓再也不弹,因为钟子期死了。

琴之所以如此孤独,还在于她被中国人看成是最高贵的乐器,是圣贤和诗人的象征。传说之中,最早制造琴的人是伏羲,他不仅是传说中的人类始祖,还是文明的开创者,因为他画出了《易经》中的八卦。

此后又出了一个叫做大舜的圣人,他用琴声把分散在华夏大地上的各个部落,汇成一个具有共同语言的民族。

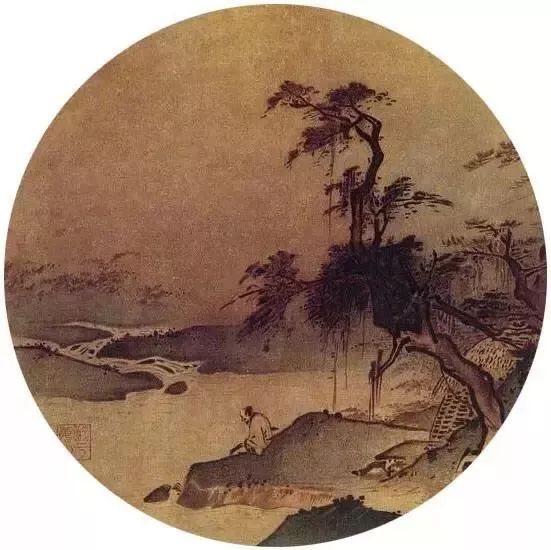

孔夫子不仅是一位哲人,也是当时第一流的琴学家。陶渊明,东晋时期的大诗人,经常一个人坐在山间的巨石上,靠着枝乾瘦劲的孤松,抚弄一张没有弦的琴。他弹奏的是由风声、水声和鸟鸣组成的天籁。

也正因如此,如今古琴的意义已经远远超越了音乐,成了整个中国文化和理想人格的象征。

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号