在巴赫的怀抱中安眠

卡萨尔斯的琴声那样清癯、拙朴,象一阵粗砺的风,根本不在意人们是否会爱上他。可当你耐着性子听上几遍,忍耐就变成了渴望。

我喜欢卡萨尔斯空谷足音般的重音。“象一颗星”,他自己说。那变化多端的音色,以最朴素真挚的方式表达出来。

可以想象出当这样一个天才,在乐谱里倾注一生的虔诚与求索,那音乐中该含有多么丰厚的意蕴,埋藏了多少种质地的深情啊。

如萨拉班德舞曲中高贵的缠绵,还有前奏曲中被温柔敦厚包裹住的激越,比浪漫派的放浪形骸,更让人牵挂。

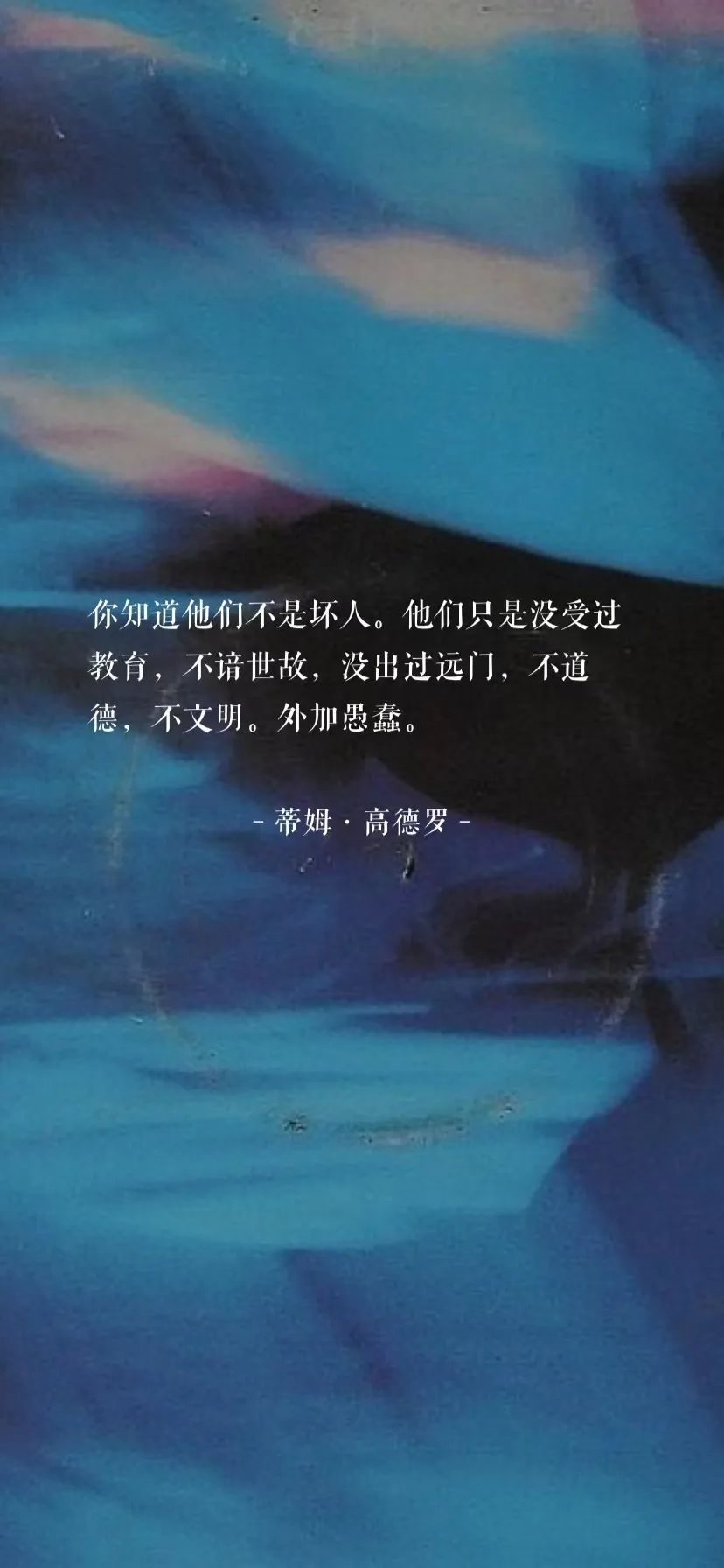

更重要的是,这音乐听上去以平淡自居,却饱含着凡人难有的信念,在宽阔的时空里,走出了一条坚实的路,无视尘世盛衰。

巴赫不想证明什么,每首曲子就是一个宁静、自足的生命,由生到死,简简单单走远。他也不想满足我们渲泄的渴望。但在这琴声里,欲望如盐粒般撒进思想的大海,融化了。

听着这样的音乐,站起身,两手插在裤袋里,呆呆地望着窗外。下面,是气喘嘘嘘的都市;上方,是没有表情的天空。

中间的世界,就是大提琴巨大的胸腔,用身体温暖着冰冷的天空和水泥森林。一个冬天,我几乎每天都这么听一会儿大提琴无伴奏组曲。

最近,我常把萧邦和巴赫放在一起听,先听那个飘泊的波兰人。他让我想起惊鸿,想起月夜,想起风。

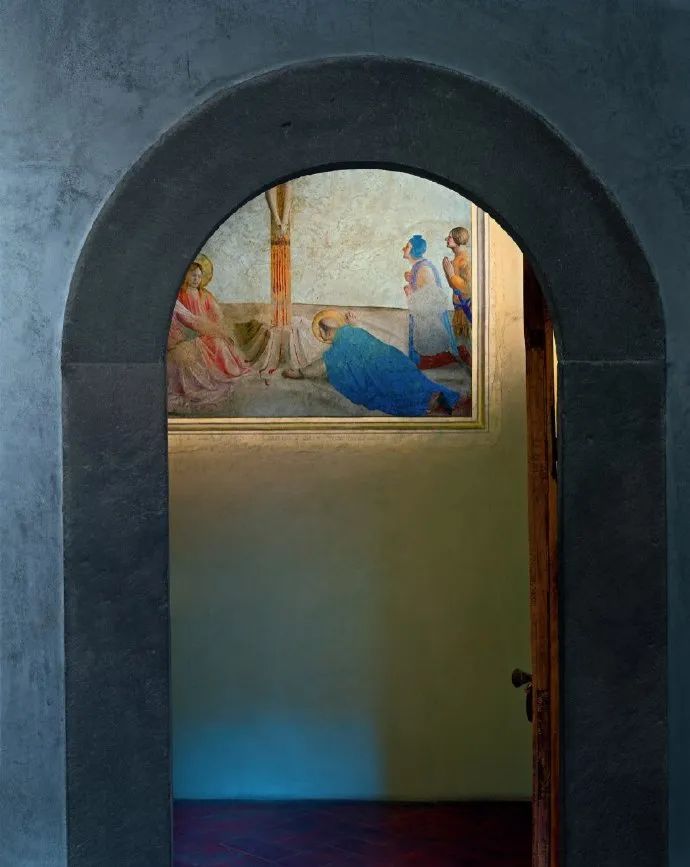

然后巴赫就给我一种回家的感觉——养大二十个孩子的胸怀,不能被我们当作家吗?面对那编了一千多号的巨册,谁敢自许是他的知音?

然而在巴赫的目光下,我没有勇气说“不懂”。清晨见到阳光穿过树叶,我常觉得它变幻莫测,每天都有不同的色泽。有时带着夏季的咸味儿,有时如同清澄和谐的音乐,有时让我想起童年情景。

但无论如何,阳光平易而可亲。巴赫的音乐就是彼岸这样一个简单、真实的世界,教我们对阳光和空气,怀着深深的珍惜和感激。在冲动和静思之间,人性触摸到了神性温暖的怀抱。

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号