微信:第十年

明天就是微信十周岁生日,我打赌许多人根本没见过题图中的这个界面。因为它是微信1.0版本,发布时间是2011年1月21日,而那天刚巧我也在: 本来准备了许多截图,翻了许多聊天记录,突然之间觉得没有多大意义。关于微信,我已经写过太多篇文章。如果微信是个10岁的孩子,那我应该算是看着他长大的和叔叔。 回过头去看10年前微信的第一个版本,iOS系统当时是那个样子,手机屏幕是那个尺寸,微信也和今天完全不同:输入框的左边是图片,右边是发送,输入框里是文字,它就是一个手机上的短信+彩信App,它最基本的功能就是像图中那样,让两个人聊天。而在当时,连头像都还没有,需要用颜色和位置来区分谁是谁的发言。 此后的一切都从这里发端,按照Allen的说法,那就是哪怕只有两个人,只要他们能这么一来一去聊起来,那么这个产品就算是成功了。有二就有三,有三就有群,有群人就会聚拢起来,事情就是这么开始的。在看得见的地方,是文字和图片,然后自然有了音频。音频模仿对讲机,于是一夜之间微信爆发,每日新注册人数超过50万,微博搜索“微信”结果每秒都有好几条,人们呼朋引伴,或者相互介绍。 事情就是这样:一套架构,一套协议,一个产品的思路,一次解决两个人保持通讯的问题,乃至更多。在当初那个蓝色的面板上,还没有附近的人,没有摇一摇,没有朋友圈,没有公众号,没有服务号,没有二维码,没有小程序,没有小游戏,没有视频号。十年前只有种子和不确定的未来,十年后当我站在那个未来,回头再看当初微信的模样,只感觉到时光的伟大和改变的剧烈。诚如Allen所说:微信是一个生活方式。 当时有许多人要当他的语文老师,告诉他应该是“一种”而非“一个”,但他坚持用“一个”。十年之后环顾四周,才发现事情的确如此---微信是一个生活方式,你的衣食住行,记录阅读购物娱乐全都在其中。不是一种,因为并不存在另外一种,只有一个。 当前浏览器不支持播放音乐或语音,请在微信或其他浏览器中播放 Beat It 音乐: Michael Jackson - Ill Be There - A Smooth Jazz Tribute To Michael Jackson

题图来自:微信官网《更新日志》

槽边往事和菜头 出品

【微信号】Bitsea

个人转载内容至朋友圈和群聊天,无需特别申请版权许可。

请你相信我:

我所说的每一句话,

都是错的

禅定时刻

微信是一个熟人社交App。但是,来自熟人凝视也造成了压力。随着社交网络的完成,这个压力有增无减。因此,需要一个无压力的环境,让人让人表达自我,那么它就应该是个陌生人社交,如同火车上偶然遇见的旅伴,人们更容易倾吐心声,因为到站之后今生不复再见。

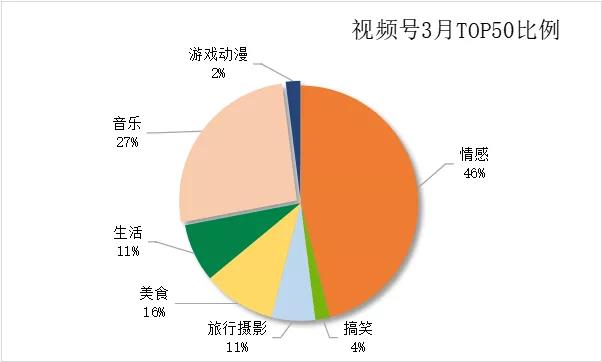

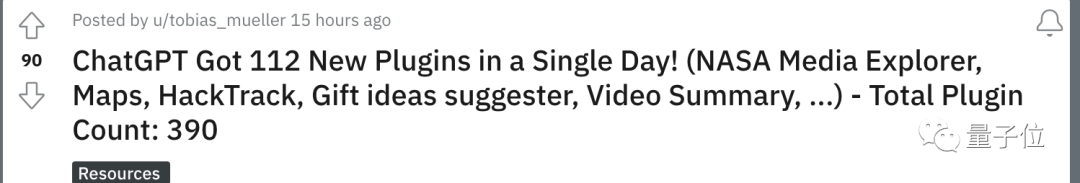

另一方面,视频已经是确认的趋势,需求量和消费量有坚实的数据支持。如果微信依然是“一个生活方式”,那么肯定要有视频功能,否则基于新的媒介形式,有可能形成倒卷。新生活方式在哪里,人们就去哪里。

这里就有个细微的考量:新平台可以无包袱地直接做视频内容,但是一个熟人社交App平台上的用户,如何才愿意发视频,参与到视频创作中来,可能会有差别,因为这里存在熟人的凝视。

同时,在内容的出发点上也存在着细微的差别。究竟是做节目式的视频,还是做记录生活式的私视频,发展的结果会大有不同。此外,大家都争夺B端生产资源,那就是同质化竞争,战役会很漫长而且痛苦。一个是B端生产,一个是C端UGC。累积十年,结果上的差异可能是惊人的。

综上,就可以得出结论:重点是理顺UGC的次序问题。也就是说,先充分认识自身平台上用户的特性。开一个口子,创造一个无压力的场景,可以让人很轻松地发布文字和视频。不提表达,而是强调记录状态。在过去,证明这个需求是存在而且强壮的。

随着状态的产生,就可以基于场景和内容进行匹配,建立陌生人社交网络,摆脱熟人凝视的阴影。如果这一步建构成功,那么状态中视频的含量也会自然提升。如果大趋势正确无误,基于视频的状态记录和社交也会滚动起来,UGC进入良性循环。

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号