元杂剧的兴起

其实,元曲细分起来分为两种,一种就是杂剧,像《窦娥冤》,《汉宫秋》,《西厢记》这种,一般结构较长;另外一类就是散曲,比如《天净沙》,《节节高》,《醉花阴》等等,结构上类似于诗歌,适合于抒发一些小情绪。篇幅有限,今天我们主要先来聊聊元杂剧。

在 20 世纪 50 年代的时候,尤其是 1957 年、1958 年左右,中国文学史上一些朋友经常都会说,中国的莎士比亚就是关汉卿。这也很有意思,到了 21 世纪,大家往往说中国的莎士比亚是汤显祖,所以这个是跟我们的研究、还有认知的变化有关。

关汉卿最有名的一出剧,一般人认为是《窦娥冤》。因为《窦娥冤》这个故事能反映当时社会的许多问题。大家都知道元朝是蒙古人统治的时代,蒙古人对他们统治之下的汉人,态度是不友好的。

当时从政治上分类是分成四类的:蒙古人、色目人(元朝时中国西部民族的统称)、汉人(北方的汉人)、南人(南方的汉人)。由于这样的统治思想和观念影响,政治压迫也比较严重。

在这个社会状况之下,传统中国读书人的社会地位,可以说大大降低。我们知道宋朝的时候,科举制度盛行。当时的读书人通过好好读书,就可以升官发财,这是在社会上地位晋升的最主要的途径。

可到了元朝,蒙古人统治就完全不同了。政治结构的等级化,加上读书人科举制又停办了,读书的上升路径被完全打破了。即使到后来,科举制虽然恢复,可儒生的地位仍然很低。

这些读书人他是有能力写作的,也有能力表达自己对世界的看法的,可是在元朝被压迫得很厉害,没了出路,当然就要找一些新的生活方法。因此一大批像关汉卿这样的读书人,就沦落到社会的中下层,与演艺的人才连在了一起。

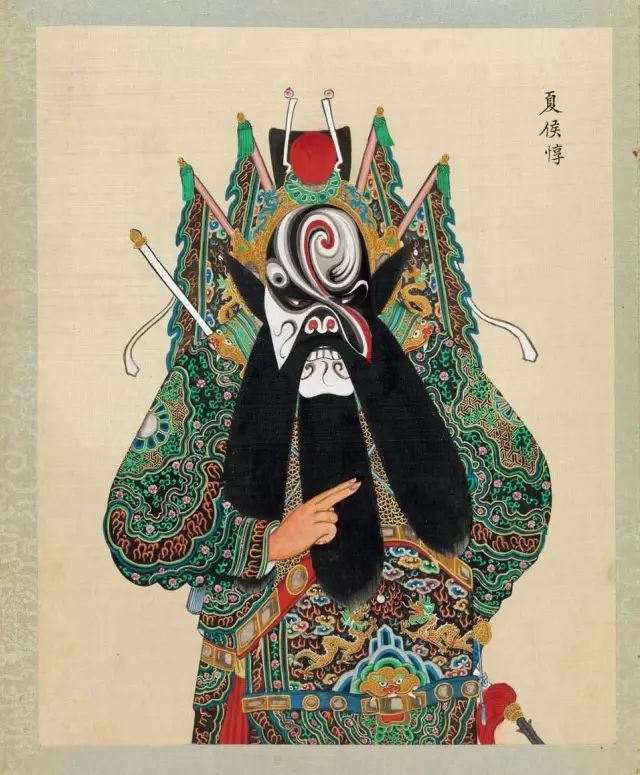

传统社会里,从事演艺的人,一般都是比较低下的一个阶层。他们的文化层次往往比较低,不过他们有表演的才能。于是,在元朝就出现了这么一个现象:读书的人、有学问的人、会写作的人和能够创作的人,与表演的人才结合在一起。

于是,在当时的社会环境下,元杂剧的作者往往通过剧本,表达对社会的一些态度,有的是怨气,有的是不满,有的是对平静生活的向往。

这其中,比较出名的是四大悲剧,像关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、白朴的《梧桐雨》以及纪君祥的《赵氏孤儿》,都是非常经典的剧目。

经常有人说,中国悲剧不纯粹,因为里面经常有插科打诨的段落。不过,我想这也不奇怪,莎士比亚的悲剧《李尔王》里面,也是有插科打诨的,一个弄臣、一个小丑,在那边不断地跟着李尔王。

所以,要定义作品是悲剧还是喜剧,关键要从观众的文化环境出发,从作品真正的艺术感染与人的关系来讲,看看作品到底能给你什么样的冲击。而经典的意义,也正在与此吧。

相关阅读:元曲

相关阅读:元曲

本篇文章来源于微信公众号: 美在高处

黑公网安备 23010302001359号

黑公网安备 23010302001359号